前言

2024年全球科技行业迎来大拐点,科技驱动的新旧动能变革,加速了企业转型的步伐。

基于全球视野和中国经验,贝恩推出《智见未来:科技启示录》系列栏目,聚焦科技赋能带来的提质增效,助力更多中国本土传统企业在智能化时代的升级转型。

贝恩公司全球合伙人、大中华区高科技业务主席成鑫:

在全球科技行业并购交易日益受到严格监管的背景下,企业正从传统的规模交易转向以增长为导向的范围交易。然而,尽管范围交易已占据科技行业并购的大部分比例,许多企业仍沿用过去的策略,忽视了营收协同效应,从而导致交易未能实现预期价值。在高利率和监管审查趋严的环境下,科技企业必须在降本增效的同时,优化并购流程,以确保核心能力不受影响,并充分释放协同效应。

本文结合贝恩的深度研究和行业最佳实践,剖析当前科技行业并购的新趋势,探讨如何通过优化尽职调查、提升交易前规划、加速营收协同效应释放、强化激励机制及整合产品组合等方式,提高交易成功率。希望这些洞见能为中国科技企业和投资者提供有价值的参考,助力他们在市场调整期内把握机遇,实现并购交易的最大化价值。

如何在降本增效的同时,有效实现营收协同效应是决定并购成败的关键。

内容提要

• 预计短期内全球科技行业的并购活动将继续以增长为导向的范围交易为主。

• 收购方往往会忽视营收协同效应,从而导致范围交易无法实现预期价值。

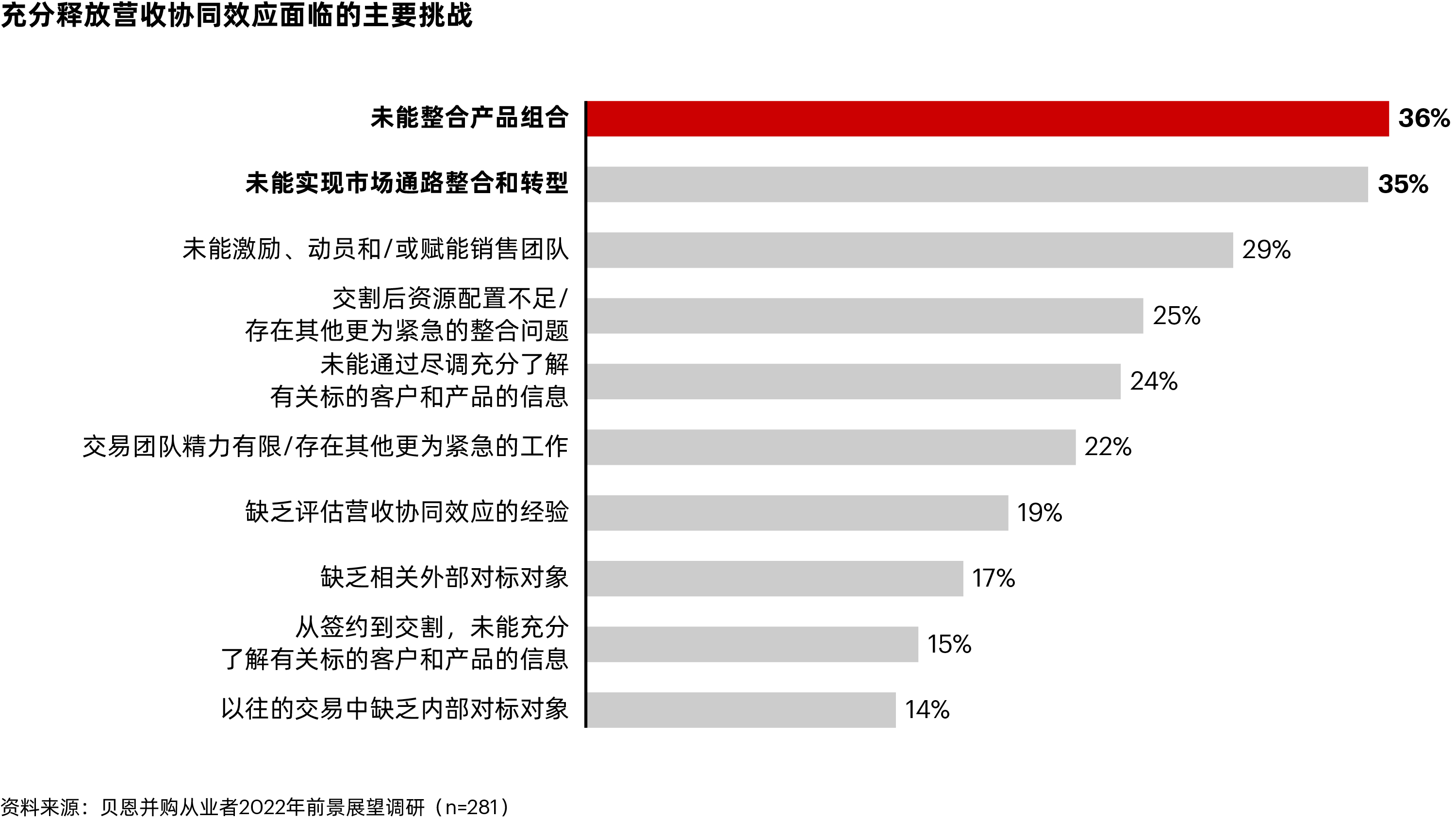

• 整合产品组合是企业在实现营收协同效应过程中面临的最大挑战。

• 企业在追求营收协同效应的同时,必须兼顾成本协同效应,并确保核心能力不受影响。

作者信息

成鑫,贝恩公司全球合伙人、大中华区高科技业务主席

贺赫,贝恩公司全球副合伙人

陈捷,贝恩公司全球副合伙人

图1:2015年到2018年,科技行业的范围交易占比从50%上升至80%,此后一直保持高位

目前,全球科技行业的并购活动依然受到严格监管,科技行业范围交易的盛行趋势并无减弱迹象,规模交易在短期内亦难以回归。未来,科技巨头将继续面临严格审查,而业内的并购交易也将变得更加难以预测。除了规模交易以外,范围交易同样面临巨大的监管压力。为此,企业不得不经历漫长的审批流程,进而导致交易期限推迟数月之久。

科技行业的交易风向已然发生转变,然而绝大多数的科技企业未能相应调整其并购流程以适应新的监管环境,而是依然采用以往规模交易的打法,最终导致范围交易无法实现预期价值。

与追求成本协同效应的规模交易不同,范围交易以创造营收协同效应为目的。企业旨在通过范围交易,短期以交叉销售为驱动,长期以产品整合为牵引,持续为营收增长注入源源动力。然而在实际交易中,决策者常常会受到各种因素的干扰,难以保持专注,更无暇顾及产品整合。贝恩对全球科技行业并购从业者的调研显示,整合产品组合是企业在实现营收协同效应过程中面临的最大挑战(图2)。

图2:并购从业者表示,产品整合是营收协同效应无法充分释放的主要原因

更令企业头痛的是,他们在追求营收协同效应的同时,还必须兼顾成本协同效应。尤其在高利率环境下,成本协同效应有助企业尽快偿还高成本债务。不过,收购方的降本举措有时难免会伤及部分核心能力,有碍营收协同效应的充分释放。

此外,人才也是一个不容忽视的问题。企业的人才和文化体系往往因企业的类型而异,想要整合来自不同文化背景的团队,难度着实不小。但是倘若企业无法在短期内清晰勾勒出其未来愿景和增长蓝图,就会面临关键人才流失的严重风险。员工会对即将发生的变化感到焦虑,认为并购整合并不能令自己从中获益,亦无法实现“1+1>2”的预期效果。

最后,只要一天不完成交割,交易就始终存在变数。当前全球监管形势下,即便是范围交易也会受到极为严格的审查,导致交割期限不断延后,给交易带来了更大的不确定性。比如竞争对手正好可以利用这一时间差渗透市场,全力抢占客户。

科技行业并购的制胜之道

首先,企业必须意识到科技行业并购已步入“新常态”。在当前范围交易主导、强调营收协同效应的大环境下,依然采用过去20年来降本增效的老套路,显然是不可取的。

相反,企业必须主动识变、应变、求变,基于不同的交易阶段,重新打造一套与时俱进的制胜交易策略,具体可以从以下几方面着手。

1、优化尽职调查方法

首先,在尽职调查的过程中,除了对传统的财务数据和市场增速进行压力测试以外,企业必须明确愿景,实施情景压力测试,并推动内部领导团队就交易主题达成一致。其次,可以通过尽职调查,借力客户调研数据赋能,对营收协同机会(包括市场通路和产品协同效应)进行全面梳理。最后,人才和文化等非财务要素也需纳入尽职调查的范围。

2、做好交割前的规划和调整

企业必须密切关注监管动态,及时对交易战略和整合规划做出调整。做最坏的打算,抱最好的希望。也就是说,必须全面考虑从最早到最晚所有可能的交割时间节点,做好万全准备,同时采用灵活机动的战略战术,循序渐进地推进交易。事实上,随着审查力度的加大,即便是范围交易,也必须做好交易延期的准备。

相关数据显示,未面临监管审查的交易通常在三个月内即可完成交割。一旦监管机构要求提供补充材料,整体的交易时间线将被拉长至少6个月;而一旦交易进入法院诉讼程序,交易至多将延期两年。此外,企业还有可能面临来自全球各地不同监管机构的严苛审查,尤其是价值超过100亿美元的大型交易。例如,微软收购动视暴雪(Activision Blizzard)一案就遭到了来自欧盟委员会(EC)等各大监管机构的重重阻碍。最后,为了越过英国竞争与市场管理局(CMA)的监管障碍,微软不得不重组交易方案并推迟交易期限,这笔全球电子游戏史上最大的收购案才最终尘埃落定。

3、加速首日营收协同效应释放

企业在交割前还应借助数据赋能,制定销售规划,助力销售团队迅速适应新环境,进入新角色。具体举措包括:重点关注高价值机会,有针对性地梳理销售人员和客户的关系,并在此基础之上确定首日销售策略;编制销售实战指南,为销售团队的成功打下扎实基础;向销售人员说明奖励机制,以及“强强联合”如何带来实际收益;同时为销售团队制定清晰的客户运营规范,设计科学的薪资架构等。

以上交割前的规划工作将为产品整合赢得更多的宝贵时间。当然,人才和文化的整合也需要周密的部署和安排:应针对工程和AI数据科学家等关键人才,量身定制人才保留计划,从一开始就强调人才的管理和激励;与此同时,需投入更多精力研究并解决文化“断层”问题(即不利于组织稳定的文化差异),以便整合规划团队确定整体基调。

日立收购GlobalLogic就是一个典型的案例,后者是一家总部位于硅谷的数字工程服务公司。一方面,日立希望通过将GlobalLogic并入麾下,强化自身数字工程能力;另一方面,它深知双方的文化差异将成为整合过程中的一大障碍。若处理不当,标的公司,或者说任何被大公司收购的标的公司都有可能失去自己的独特优势。为此,日立投入了大量时间和精力,识别内部文化断层问题并逐一解决。期间,除了开展多轮研讨会并组织实地考察以外,日立还组建了一支拥有多元化地域背景的跨文化团队,以消除双方可能出现的误解。经过努力,日立不仅成功保留了GlobalLogic的优秀企业文化,而且从对方身上总结出一套激励内部创新的宝贵经验,并在组织内全面推广。

4、加快完善激励机制

企业应聚焦营收增长,加速推进协同效应释放,从首日起就为销售团队的成功奠定坚实基础,包括组建战略指挥中心(win room),提供销售培训,并就销售激励机制和共有客户的运营规范达成一致。

5、立足长远、规划整合,把产品协同效应作为营收增长的主要驱动力

顶尖企业会从战略全局出发,整合产品和服务,在重塑差异化客户价值主张的同时,加速资源整合或向平台化方向发展,进而实现营收协同效应的持续释放(详见贝恩公司《2024全球并购市场报告》中的《科技行业并购:着眼产品协同效应》一文)。具体举措包括:及时主动地与客户展开沟通,向其诠释整合后新品的初步价值并清晰勾勒未来合作路线图;在整合管理办公室(integration management office)内部设立专门的跨职能团队,加快战略产品规划并确保监管合规;持续关注关键人才管理,尤其是在关乎整合成败的关键节点。

随着科技行业并购迈入新常态,交易成本被推升至历史新高,增长前景也平添不少变数。不过,企业依然有机会通过交易创造巨大价值。强大的并购能力,配合有针对性的战略整合方法,将助力企业在竞争激烈、风险加大的市场环境中脱颖而出、笃定前行。

报告作者特别鸣谢贝恩公司大中华区知识产品中心的刘泽萌、陈旭菲,翻译组的邹怿帆、市场部的赵雯、以及创意设计部的顾丽娜为本报告做出的贡献。

微博

微博 微信

微信